※老齢福祉年金受給者は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条第7項に該当する老齢福祉年金の受給者 ※境界層該当者は、境界層措置の該当者

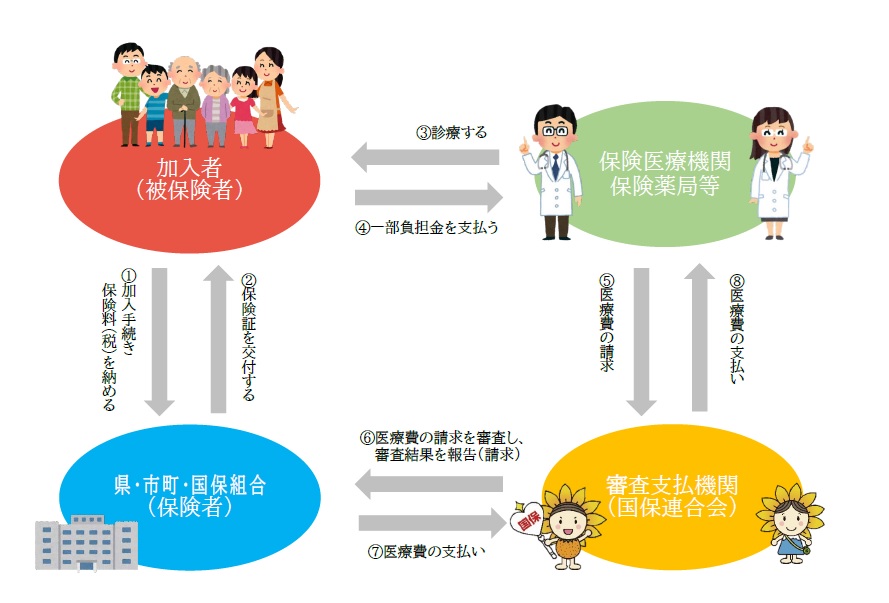

1.国民健康保険のしくみ

国民健康保険制度は、地域住民が病気やケガの時に経済的に余裕がなく保険医療機関等にかかれないというようなことがないように、加入している人みんなでお金を出し合いお互いに助け合う制度(相扶共済の精神)として昭和13年に創設されました。

その後、昭和32年から国民皆保険計画が作られ、すべての国民は、被用者保険か国民健康保険に加入するようになり、昭和36年に国民皆保険が達成されました。

国民皆保険制度は世界に例を見ない制度であり、国際的にも高い評価を受けておりますが、国保はその中核を担っており、国民皆保険制度の要となっております。

国民健康保険(国保)に加入している人が病気やケガをして保険医療機関等に受診すると窓口で医療費を支払います。

この窓口で支払う医療費は、医療費全体の一部であって、残りの医療費は、国保に加入している人が納める保険料(税)などを財源にして、加入している市町または国保組合(保険者)がお医者さんに支払っています。

2.国保に加入する人

職場の健康保険に加入している人とその被扶養者や生活保護を受けている人以外は、国保に加入することになっています。(自営業者、農業や漁業従事者、パートやアルバイトで職場の健康保険に加入していない人、退職などにより職場の健康保険をやめた人など)

3.国保の保険証について(保険証の新規発行は令和6年12月1日まで)

国保に加入すると保険者から1人1枚の国民健康被保険者証(保険証)が世帯主に交付されます。

保険証の使用にあたっては、次のことに注意してください。なお、保険証を不正に使用すると刑法によって詐欺罪として懲役の処分を受けます。

- お医者さんに受診するときは、必ず窓口に提示してください。

- 他人に貸したり、借りたりしないでください。

- 有効期限が切れたものは、使用できません。

- 国保をやめるときは、お住まいの市町または加入している国保組合に返却してください。

4.国保への届け出について

国保に加入するときや国保をやめるときなどは、14日以内にお住まいの市町または加入する(している)国保組合の担当窓口に届け出が必要です。(印かんと届け出に必要な書類を用意してください。)

なお、届け出に必要な書類等は、市町や国保組合により異なりますので、事前に担当窓口に確認をしてください。

届け出に必要な書類等

国保に加入するとき

| こんなとき | 届け出に必要な書類等 |

|---|---|

| 他の都道府県から転入してきたとき | 転入前の市区町村の転出証明書 |

| 職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき |

職場の健康保険をやめた証明書 |

| 子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳など |

| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |

国保をやめるとき

| こんなとき | 届け出に必要な書類等 |

|---|---|

| 他の都道府県に転出するとき | 保険証 |

| 職場の健康保険に加入したとき 職場の健康保険の被扶養者になったとき |

国保と職場の健康保険の保険証 |

| 死亡したとき | 保険証、死亡を証明するもの |

| 生活保護を受けるとき | 保険証、保護開始決定通知書 |

その他のとき

| こんなとき | 届け出に必要な書類等 |

|---|---|

|

県内の他市町から転入したとき |

転入前の市町の転入証明書 |

|

住所(県内の他市町に転出、市内転居) 世帯主、氏名などが変わったとき |

保険証 |

| 保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 保険証、身分を証明するもの |

| 修学のため、他の市区町村に住むとき | 保険証、在学証明書等 |

| 退職者医療制度に該当したとき | 保険証、年金証書 |

| 退職者医療制度に該当しなくなったとき | 保険証 |

5.国保で受けられる給付

病気やケガに対する給付

- 療養の給付(お医者さんによる診察や治療)

- 入院時食事療養費(入院時の食事代)

- 入院時生活療養費(65歳以上の人の療養病床への入院時の食費や居住費)

- 保険外併用療養費(保険診療と保険外診療との併用)

- 療養費(柔道整復師による施術や治療に必要な治療用装具代など)

- 訪問看護療養費(在宅で受ける訪問看護ステーションの看護師等の療養上のお世話など)

- 特別療養費(資格証明書で受けたお医者さんによる診療)

- 移送費(お医者さんの指示により緊急に転院した際などの移送の費用)

- 高額療養費(お医者さんでの自己負担額が一定の金額を超えた場合に払い戻されるもの)

- 高額介護合算療養費(国保と介護保険の自己負担額の合計が一定の金額を超えた場合に払い戻されるもの)

- 傷病手当金(療養のため一定期間仕事ができないときに支給されるもの)

出産に対する給付

- 出産育児一時金(出産したときに支給されるもの)

死亡に対する給付

- 葬祭費(死亡した人の葬儀を行った人に支給されるもの)

6.療養費の種類

療養費は、国保が「療養の給付」をすることが困難な場合や、保険診療を行わない医療機関などで治療を受けたような場合で、国保がやむを得ないと認めたときに「療養の給付」に代えて支給されます。

「療養費」は国保に申請して、あとで現金で支給されるのが原則になっていて、次のような種類があります。

- お医者さんの同意を得た、あんま師、はり師、きゅう師、マッサージ師による施術費用

- お医者さんが治療上必要と認め、作成・装着したコルセットなどの治療用装具の費用

- 緊急その他やむを得ない理由で、保険証を保険医療機関等の窓口に提出できずに受診したときの治療費

- 輸血のための生血代

- 海外渡航中に医療機関で受けた病気やケガの治療にかかった費用

- 柔道整復師による施術費用

※受領委任について、都道府県知事等と協定や契約を締結している柔道整復施術師団体に所属している柔道整復師の場合は、保険医療機関での治療と同じような形で施術を受けることができます。

7.移送費

移動が困難な患者さんであって、その保険医療機関の設備では十分な診療ができないため、お医者さんの指示で緊急に転院した場合の交通費などについて、保険者が必要と認めた場合に支給されます。

8.その他の給付

(1)出産育児一時金

- 出産の日に国保に加入していて、妊娠85日(12週)以上の出産で、生産・死産・人工流産等に関係なく支給されます。

- 同一の出産で、他の健康保険などで出産育児一時金等の支給を受けている場合には、国保からは支給されません。

- 出産する人の経済的負担を軽減することを目的とした「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」があります。詳しくは、受診している産科医療機関・助産所または加入している市町・国保組合にお問い合わせください。

(2)葬祭費

- 国保に加入している人が死亡して、その人の葬儀を行った人に支給されます。

9.自己負担割合

保険医療機関等に受診するとき、窓口で保険証を提示すると、かかった医療費の一部(自己負担割合)を窓口に支払えば、残りの医療費は国保がお医者さんに支払います。

自己負担割合は、年齢や所得に応じて次のように決められています。

| 義務教育就学前 ※6歳に達する日以後の最初の3月31日まで |

2割 | |

|---|---|---|

| 義務教育就学後から69歳 | 3割 | |

| 70歳から74歳 | 現役並み所得者 | 3割 |

| 一般 | 2割 | |

| 現役並み所得者 |

住民税の基準課税所得額が145万円以上の70~74歳の被保険者とその方と同じ世帯にいる70~74歳の被保険者

|

|

|---|---|---|

| 一般 | 現役並み所得者、低所得者(Ⅱ・Ⅰ)以外の被保険者 | |

| 低所得者 | Ⅱ | 世帯全員が住民税非課税の被保険者 |

| Ⅰ | 世帯全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金所得の控除額は80万円として計算)を差し引いた金額が0円となる被保険者 | |

10.入院時食事療養費・入院時生活療養費

(1)入院時食事療養標準負担額

入院中の食事にかかる費用についても、保険医療機関等の窓口では自己負担分(食事療養費標準負担額)を支払い、残りは国保がお医者さんに支払います。

なお、所得が低いなど、一定の要件に該当する人は、加入している市町・国保組合に減額認定の申請をすることで、食事療養費標準負担額の減額を受けることができます。(マイナ保険証を利用している場合は申請手続きは不要となります。)

| 区分 | 入院時食事療養標準負担額(1食につき) | ||

|---|---|---|---|

| 一般、現役並み所得者 | 490円 | ||

| 一般、現役並み所得者(指定難病患者等) | 280円 | ||

| 低所得者 | Ⅱ | 入院日数が90日まで | 230円 |

| 入院日数が90日超 | 180円 | ||

| Ⅰ | 110円 | ||

(2)入院時生活療養標準負担額

65歳以上の人が療養病床に入院した際の生活療養にかかる費用(食費と居住費)も入院時食事療養費と同様に保険医療機関の窓口では自己負担分(生活療養標準負担額)を支払い、残りは国保が保険険医療機関に支払います。

なお、所得が低いなど、一定の要件に該当する人は、加入している市町・国保組合に減額認定の申請をすることで、生活療養標準負担額の減額を受けることができます。(マイナ保険証を利用している場合は申請手続きは不要となります。)

| 区分 |

医療の必要性の低い者(A) (B、C以外の者) |

医療の必要性の高い者(B) (指定難病患者を除く) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 食費 (一食) |

居住費 (一日) |

食費 (一食) |

居住費 (一日) |

指定難病患者(C) | ||

| 食費 (一食) |

居住費 (一日) |

|||||

| 一般所得 |

生活療養(Ⅰ)490円

生活療養(Ⅱ)450円 |

370円 |

生活療養(Ⅰ)490円

生活療養(Ⅱ)450円 |

370円 | 280円 | 0円 |

| 低所得(70歳未満) | 230円 | 370円 |

230円 (◎) |

370円 | 230円(◎) | 0円 |

| 低所得Ⅱ(70歳以上) | ||||||

| 低所得Ⅰ(70歳以上) | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |

|

老齢福祉年金受給者 (後期高齢者医療制度のみ) |

110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |

| 境界層該当者 | ||||||

(◎)90日超えで180円

※低所得者(Ⅱ・Ⅰ)の条件は「9 自己負担割合」を参照

※入院日数は、減額認定の申請を行った月以前の12月以内の入院日数

※医療の必要性の高い者は、健康保険法施行規則第六十二条の三第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第488号)

※指定難病患者は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

※老齢福祉年金受給者は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条第7項に該当する老齢福祉年金の受給者

※境界層該当者は、境界層措置の該当者

11.自己負担が高額になったとき

保険医療機関等の窓口で支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、国保に申請すると、その超えた分が払い戻されます。

自己負担限度額は、年齢や所得により異なります。

なお、事前に国保に自己負担限度額の適用認定の申請をして、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を受け、保険医療機関等の窓口に提示すると、窓口での自己負担額は自己負担限度額までとなります。

70歳未満の人

| 区分 | 自己負担限度額 |

|---|---|

| 旧ただし書所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000)×1% 多数回該当140,100円 |

| 旧ただし書所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000)×1% 多数回該当93,000円 |

| 旧ただし書所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000)×1% 多数回該当44,400円 |

| 旧ただし書所得210万円以下 | 57,600円 多数回該当44,400円 |

| 住民税非課税 | 35,400円 多数回該当24,600円 |

■多数回該当・・・同一世帯で直近12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合

70~74歳の人

| 区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) | |

|---|---|---|---|

|

現役並み

|

Ⅲ 課税所得 以上の方 |

252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |

252,600円+ (医療費-842,000円)×1% |

|

Ⅱ 課税所得 以上の方 |

167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |

167,400円+ (医療費-558,000円)×1% |

|

|

Ⅰ 課税所得 以上の方 |

80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |

80,100円+ (医療費-267,000円)×1% |

|

|

一般 |

課税所得 未満の方 (※) |

18,000円 |

57,600円 |

| 住民税非課税 |

Ⅱ 住民税非 課税世帯 |

8,000円 |

24,600円 |

|

Ⅰ 住民税非 課税世帯 (所得が一定以下) |

8,000円 |

15,000円 |

|

※収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合又は、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

■多数回該当・・・同一世帯で直近12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合

75歳到達月の特例

月の途中(2日~末日)で75歳の誕生日をむかえ、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、その月に限り、自己負担限度額が通常の月の1/2になります。また、その方の被扶養者で被用者保険から国保の被保険者になった場合も、その月に限り、自己負担限度額が通常の月の1/2になります。

70歳未満の人

| 区分 | 自己負担限度額 | |

|---|---|---|

| 個人合算 | 世帯合算 | |

| 旧ただし書所得901万円超 | 126,300円+(総医療費-421,000)×1% 多数回該当70,050円 |

252,600円+(総医療費-842,000)×1% 多数回該当140,100円 |

| 旧ただし書所得600万円超~901万円以下 | 83,700円+(総医療費-279,000)×1% 多数回該当46,500円 |

167,400円+(総医療費-558,000)×1% 多数回該当93,000円 |

| 旧ただし書所得210万円超~600万円以下 | 40,050円+(総医療費-133,500)×1% 多数回該当22,200円 |

80,100円+(総医療費-267,000)×1% 多数回該当44,400円 |

| 旧ただし書所得210万円以下 | 28,800円 多数回該当22,200円 |

57,600円 多数回該当44,400円 |

| 住民税非課税 | 17,700円 多数回該当12,300円 |

35,400円 多数回該当24,600円 |

■多数回該当・・・同一世帯で直近12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合

70~74歳の人

|

区分 |

自己負担限度額 | |||

|---|---|---|---|---|

| 個人(外来) | 個人合算(外来+入院) | 世帯合算(外来+入院) | ||

|

現役並み |

Ⅲ 課税所得 以上の方 |

126,300円+ (医療費-421,000円)×1%

|

252,600円+ (医療費- 842,000円)×1% |

|

|

Ⅱ 課税所得 以上の方 |

83,700円+ (医療費-279,000円)×1%

|

167,400円+ (医療費- 558,000円)×1% |

||

|

Ⅰ 課税所得 以上の方 |

40,050円+ (医療費-133,500円)×1%

|

80,100円+ (医療費- 267,000円)×1% |

||

|

一般 |

課税所得 未満の方 (※) |

9,000円 |

28,800円 |

57,600円 |

| 住民税非課税 |

Ⅱ 住民税非 課税世帯 |

4,000円 |

12,300円 |

24,600円 |

|

Ⅰ 住民税非 課税世帯 (所得が一定以下) |

4,000円 |

7,500円 |

15,000円 |

|

※収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合又は、旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。

■多数回該当・・・同一世帯で直近12ヶ月間に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合